Il borgo e le attività protoindustriali

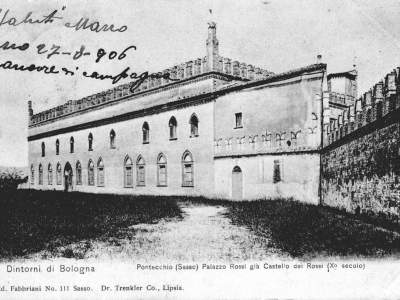

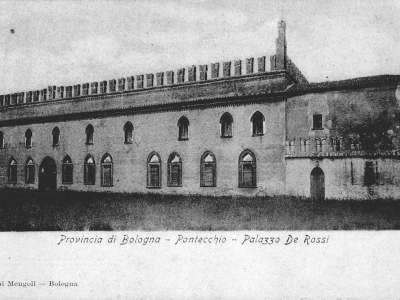

Situato nella valle del Reno a Pontecchio Marconi il complesso di Palazzo de’ Rossi fu un possedimento della famiglia Rossi fino a quando non passò alle famiglie Rossi-Turrini, Rossi-Marsili ed infine ai Bevilacqua i quali tuttora sono gli attuali proprietari.

Bartolomeo Rossi iniziò la costruzione del castello nel 1482, e quando morì continuarono l’opera i figli Mino e Nestore. Il territorio di Pontecchio venne scelto sicuramente per la vicinanza strategica con Bologna e per la presenza del fiume Reno, poiché grazie ad esso ci si assicurava una via di comunicazione con la città, con la quale si scambiavano merci e prodotti agricoli. Inoltre le terre dei Rossi erano particolarmente fertili poiché erano state bonificate (la toponomastica stessa di Pontecchio deriva dal latino “ponticulum” che significa “piccolo ponte”) da monaci di ordini mendicanti che tra il 1100 e il 1400 si resero autori di risanamenti di aree rurali circostanti le città. La loro presenza sul territorio è testimoniata dalla costruzione della torre colombaia che rappresentava una caratteristica degli insediamenti monastici e che è tuttora presente nel borgo del palazzo. Questo elemento architettonico assolveva a funzioni specifiche: prima fra tutte quella difensiva poiché costituiva un punto di avvistamento per le campagne circostanti, inoltre quella alimentare perché serviva come deposito per le provviste dei contadini, come alcova per i piccioni che fornivano il guano (veniva pertanto sfruttata come deposito di concime), infine per il richiamo all’adunata degli abitanti del borgo quando venivano suonate le campane.

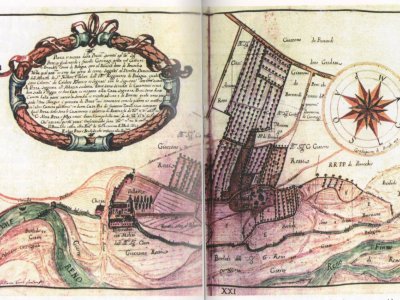

II borgo venne costruito contemporaneamente al castello per la conduzione agricola dei terreni posseduti dai conti Rossi. La chiusa sul fiume Reno era già proprietà dei Rossi quando essi iniziarono la costruzione del castello. Qui si trovano le opere di presa da cui partiva il canale che forniva la forza motrice per attivare le macine dei mulini, da sempre presenti nel territorio di Pontecchio. Un mulino da grano esisteva già prima che Bartolomeo Rossi avviasse l’edificazione del castello.

La piazza antistante il borgo ha un orientamento sud-nord, parallelo al canale, che segna un confine naturale tra residenza padronale e zona di servizio. Il corpo ovest del borgo ospitava le residenze degli artigiani, dei braccianti ed i servizi comuni, organizzate al piano terra con le botteghe fornite di retro, un piano superiore ad uso abitativo: nel complesso costituivano un’unica facciata rivolta verso la piazza. Si suppone che da questa parte del borgo ci siano le tracce dell’insediamento più antico: le cortine murarie che si rivolgono verso il canale permettono la lettura delle trasformazioni avvenute nel corso degli anni, mentre la parte che si affaccia sulla piazza del borgo è il risultato di costruzioni ottocentesche a carattere agricolo.

L’edificio a sud est che oggi ospita la trattoria, in tempi antichi la sua ubicazione prospiciente al castello lo poneva in una posizione di prestigio, probabilmente era l’accesso per le scuderie poste nel retro se non addirittura quello delle carrozze.

Elemento di pregio è sicuramente il voltone a doppia altezza (originariamente era coperto da volte in mattoni poiché sono ancora evidenti le immorsature dei volani lungo le pareti longitudinali) la cui parete di fondo ha uno spessore di quasi un metro, questo fa supporre che potesse essere la cinta muraria esterna del borgo. Il resto del fabbricato accoglieva abitazioni e spazi legati all’amministrazione dei beni e alla conduzione agricola.

I due edifici collocati a sud est sono divisi dal pozzo e dal forno comune il cui aspetto è quello conferitogli da Camillo Rossi Turrini nel 1767. Le attività originariamente presenti si deducono dai contratti di affitto stipulati con i vari artigiani: una segheria, una fabbreria, una gualcheria (lavorazione dei tessuti e delle pelli), una falegnameria, una conceria, un’armeria, diverse stalle, un mulino da carta, uno da grano ed uno da polvere da sparo.

Si può da qui evincere che il borgo, con le attività agricole svolte per il padrone, sia sempre stato, fin dalla sua nascita, un nucleo autosufficiente al proprio sostentamento.

L’edificio sede dell’attività produttiva del borgo attraverso i secoli è quello adiacente al canale, la cui presenza ha rappresentato per secoli l’elemento di sostegno per l’economia locale. L’acqua veniva utilizzata diversamente in base alle differenti attività: era la forza motrice dei mulini, della cartiera (e della futura centrale elettrica), era l’elemento base nella lavorazione delle materie prime, come la macerazione della canapa e la sfibratura degli stracci, ed anche il refrigerante per la falegnameria e la fabbreria.

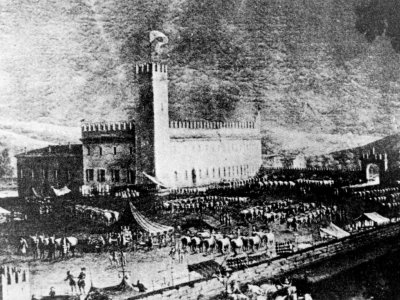

L’edificio preso in considerazione è quindi sempre stato l’opificio del borgo, ma il suo aspetto è profondamente mutato nel tempo. Un dipinto del 1730 raffigurante la visita di Giulio II, riesce a far capire come fosse a quel tempo il manufatto: al piano terra esisteva un porticato in parte tamponato, il tetto era a due falde, non esisteva ancora la torretta innalzata successivamente in corrispondenza dei mulini. L’assetto attuale si deve ad un intervento di fine settecento. Agli inizi del 1900 nel corpo di fabbrica più vicino alla torre colombaia vennero create le abitazioni per i lavoratori della cartiera, opera che ha compromesso irrimediabilmente l’aspetto estetico di quella parte di borgo.

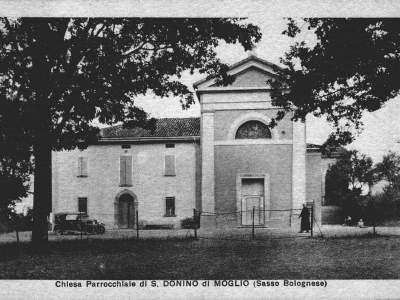

La chiesa

La chiesa del borgo è dedicata alla Natività della Vergine, purtroppo le notizie che riguardano il nucleo storico della chiesa sono scarse e quindi risulta difficile stabilire con chiarezza l’aggregato originario e le trasformazioni avvenute nel corso dei secoli, certamente è possibile che esistesse ancora prima che si iniziasse la costruzione del castello. Lo si può supporre dal fatto che ad operare la bonifica del territorio di Pontecchio, e a costruire la chiusa siano stati i monaci regolari, i quali probabilmente, come si è detto, edificarono anche la torre colombaia. Il luogo di culto appare nel cabreo del 1625 riguardante il “Campione dei Beni dei SS.Naborre e Felice” e viene descritto una prima volta nell’Archivio Patrio Felsineo di Bosi nel 1833:

“A mezzodì dov’è vasta la prateria, il recinto murato ha ingresso al prato per un antico arco chiuso da ferro e cancello. In detta prateria, a capo di un viale ombreggiato da ippocastani, e spalleggiato da boscaglie di pini, cipressi et abeti, mostra suo prospetto invero religioso la chiesa fabbricata ne bassi tempi, davanti la quale i chierici del pontefice Giulio II nel 1507 dispensano al popolo quivi accorso belle monete coniate”. Nel “Campione dei beni stabili urbani e rurali appartenenti al nobil uomo Signor conte Camillo Ottavio Rossi” si trova una nota sulla chiesa, infatti risulta che presentandosi la chiesa in condizioni rovinose, fu operata dal conte Angelo la sostituzione della copertura in capriate di legno con le attuali volte in mattoni. Nel 1768 si fecero dipingere gli ornati, si realizzò l’altare, si predisposero gli appartamenti liturgici, si risistemò la sagrestia utilizzando quella precedente come cappella per la celebrazione della Messa, venne alzato il campaniletto per la posa della campana di bronzo, che prima era posta sulla porta d’ingresso. Adiacenti alla chiesa esistevano tre abitazioni: due ad uso del pagatore ed una affittata ad un contadino. Nel 1789 venne ricostruita la sagrestia e si rifece la canonica completamente ex novo. In seguito venne abbattuto il muro su cui appoggiava l’altare per poter costruire il coro. Fatto questo, venne ricollocata proprio nel coro una tavola, attribuita a Lorenzo Costa, raffigurante Maria Vergine e i Santi protettori della famiglia Rossi. In precedenza questa tavola era stata sostituita da una tela di soggetto analogo di Giovan Battista Damarini.

Quest’ultima tela venne posta sulle pareti laterali del castello assieme ad altre tele provenienti dal castello, ciò fa supporre che esistesse una cappella privata all’interno del palazzo, che in epoca di Repubblica Cisalpina era bene nascondere per non mostrare un eccessivo fervore religioso privato. Collocare le tele private in un luogo di culto pubblico significava condividere questi beni nella pratica della religione, inoltre ne permetteva una sicura salvaguardia. L’aspetto attuale della chiesa è riconducibile alla tipologia degli edifici di culto nel bolognese alla fine del XVIII secolo. Avvengono in quel periodo infatti i cambiamenti più consistenti, agli inizi del 1900 l’architetto Rubbiani nell’intervento che fece a Pontecchio, creò nella chiesa un’edicola a sesto acuto sulla parete destra della navata incorniciata in cotto.

Le scuderie

Nel 1770 Camillo Ottavio Rossi nella generale opera di risistemazione del castello volle che fosse costruito un edificio organico che potesse sostituire le malsane e fatiscenti scuderie presenti lungo il canale. Fece colmare il terreno che, rispetto al prato della fiera, in quel punto era molto ribassato e veniva utilizzato come stallatico. Il nuovo edificio si presentava così come appare a noi oggi: un solo piano con una facciata lunga oltre 70 metri, con una serie di finestre e porte finestre rivolte verso il castello che scandiscono la presenza di sale voltate. Vi è poi un unico elemento decorativo, caratterizzato da una corniciatura in cotto sopra la quale si impostava il tetto a quattro falde. L’uso del passato in questo caso è d’obbligo, poiché il coperto è crollato e non se ne è operato il restauro. Nelle testate corte del manufatto

sono collocate due abitazioni: quella vicino alla strada apparteneva allo stalliere, quella vicino al canale era del fattore. Il manufatto si divide longitudinalmente in due zone: quella a sud aperta sul prato della fiera con un’infilata di locali voltati, che servivano per il deposito delle carrozze, inoltre vi erano delle serre in cui venivano coltivati gli agrumi; nella zona nord si evidenziano due piani, a terra vi erano le stalle le cui aperture sono delle finestre semicircolari, al piano superiore erano alloggiati i fienili con semplici finestre rettangolari.

Non si conosce il progettista di questa opera, ma il capomastro Pozzi aveva già lavorato per il conte sia nel palazzo senatorio di città, sia a Pontecchio in opere di ristrutturazione; inoltre considerando la presenza dell’architetto Tadolini in quel tempo al castello, è probabile che Camillo si sia fatto consigliare per la costruzione delle scuderie proprio da lui.

I mulini nei contratti

Risulta essere molto importante lo studio delle vicende dei mulini presentì nel borgo ai fini della nostra tesi, questa storia si può ricostruire attraverso i contratti di locazione che nel tempo vennero stipulati con i diversi conduttori. I mulini sono sempre stati presenti nel borgo fin dalla costruzione del castello, e addirittura si parla della presenza in zona di un mulino o meglio di una pila da riso in epoca ancora più remota [il termine “pila” o pilla” di un mulino, dal verbo latino “pinsere” = pestare, indica un grande recipiente nel quale viene pestato e triturato, fino a ridurlo a una pasta o a una polvere, il materiale da macinare: stracci, riso, grano, cereali vari ecc., n.d.r].

Questa pila da riso venne sostituita da un mulino da grano nel periodo in cui i frati regolari operarono la bonifica del territorio di Pontecchio, eliminando così le poco salubri risaie per sostituirle con terreni atti alla coltivazione di grano. I Rossi curarono con un’attenzione particolare i contratti di locazione dei mulini, questo perché rappresentavano la fonte di sussistenza e soprattutto di guadagno principale del borgo. Con il mulino da grano si macinava la farina che oltre ad essere venduta serviva per impastare il pane ad uso e consumo degli abitanti del borgo che poteva essere anche commerciato con l’esterno. Non va dimenticato che in passato esisteva un dazio sulla macina del grano ed in generale su tutte quelle attività che servivano alla sussistenza dell’uomo. Questi dazi erano molto gravosi ed incidevano in maniera pesante sui miseri bilanci familiari dei contadini dell’epoca.

I Rossi, e di conseguenza gli abitanti che lavoravano nel borgo del loro castello, vennero dispensati dal pagare dazi e gabelle su molte attività del borgo, nessuno sconto invece per chi veniva a macinare il grano o a macellare un capo di bestiame dall’esterno. Il borgo assunse fin dalla sua nascita una funzione ben precisa che riuscì a mantenere fino agli inizi del XX secolo: è sempre stato un agglomerato vocato alla produzione ed alla lavorazione di materie per la sopravvivenza dell’uomo, ed è sempre stato autonomo tanto da poter commerciare i beni prodotti. Infatti nel suo “Dizionario corografico sulla montagna del territorio bolognese”, il Calindri stila l’elenco delle attività presenti nel borgo: “tre fabbri, quattro calzolari, tre falegnami, un canpino, tre bottegarì di varie merci, cinque sarti, un tintore, due muratori, due molinari, una cartaria, un archibugiere, un polveraro, ed un notaro”. Dell’esistenza di un mulino da carta non ci sono dubbi, ma è dagli inizi del 1700 che comincia ad essere molto importante.

Il mulino da carta

Nel 1729 i Rossi diedero in affitto il negozio che possedevano in Piazza Maggiore ad una società imprenditoriale chiamata “La Carteria del Moro”, che negli anni precedenti si era ingrandita inglobando alcuni dei mulini da carta presenti in città fino a diventare la società che da sola rappresentava quasi la metà dell’intera produzione di carta bolognese. Ovviamente il punto di vendita più importante era quello situato nella piazza centrale, nel cuore della città: “Il negozio del Moro” situato nel palazzo del Podestà la cui proprietà era, neanche a dirlo, dei Conti Rossi. Presso l’Archivio di stato di Bologna è conservato un cartiglio, databile 1739, che riporta l’immagine della filigrana “Moro”, con le iniziali G.R. (Gaetano Rossi).

Assieme all’affitto del locale questa società prese in gestione anche il mulino da carta di Pontecchio, ed i primi nomi che compaiono nei contratti sono proprio quelli dei già citati Angelo Rossi ed il cartaro Gaetano Rossi; la coincidenza del cognome del conduttore con quello del proprietario del mulino è quanto mai curiosa ed è stata spesso motivo di disorientamento durante la ricerca dei documenti storici. Prima ancora della nascita di questa società il mulino era sempre stato condotto da Gaetano Rossi, successivamente subentrò Giacomo ed Antonio Perti con il suo socio Masetti che tennero l’opificio per una cinquantina di anni. I canoni d’affitto che riguardavano il mulino di Pontecchio in questo periodo comprendevano anche quello del negozio in Piazza Nettuno, ed in più veniva conteggiato anche il dazio sulla carta. In realtà con il passare del tempo divenne un’imposta sui mulini, per poi diminuire grazie alla pressione continua dei cartari, che si ritenevano troppo oberati dal peso fiscale. Bisogna infatti considerare che questo dazio non scendeva mai al di sotto del quaranta per cento della cifra che bisognava versare per il canone del mulino stesso, quindi una cifra certo considerevole. Nel contratto di locazione del 1754 venivano descritte le attrezzature presenti nel mulino da carta:

“Una ruota di pille chiamata la ruota di sopra nella quale vi sono tre pille con sue piastre di ferro a ciascheduna pilla nel fondo. In ogni pille vi sono tre mazzi con numero trenta punte di ferro a taglio per mazzo con cerchio, una cavicchiola di ferro, una staffa alla stanga e sue marlette per tenere alzati li mazzi quanto occorre. Nella detta ruota vi è un sorbitore con la tromba di legno nella quale vi sono quattro cerchi di ferro e due bastoni di ferro per sorbire l’acqua. […] Una ruota chiamata ruota di sotto con sua piastra di ferro nel fondo e tre mazzi senza punte. Una tina per fabbricare la carta con sua caldaretta di rame. Due banchi da sopressare la carta cioè uno di sotto e uno di sopra di legno con due viti di legno e due morsi pure di legno, nelle quali vi sono quattro cerchi di ferro per morsa con due morse per tenere le viti, due cavicchie di ferro ed un cerchio per morsa. Una caldara grande di rame per fare la cola, un torchietto per striccare la carta incolata con viti e morse, quattro vasi di terra per ponervi il pisto, una soppressa morsa in cassa con una vite di legno e due cerchi di ferro, un sugatoio con due ordini di corde. […]” Agli inizi del 1700 erano presenti, oltre alle otto pile, ventiquattro mozzi, otto piastre di ferro e la caldaia di rame. Il contratto enunciava anche l’obbligo da parte del conduttore di fornire una risma di carta al proprietario del mulino. Presso l’Archivio di Stato di Bologna è conservato un cartiglio, databile 1765, che riporta la filigrana con le iniziali P.M. (Perti e Masetti ).

Nel 1762 questo mulino venne preso in affitto dai fratelli Rosa, infatti Perti e Masetti pagarono il dazio della carta ai Rossi fino al 1763. É l’ultima volta in cui compaiono i loro nomi ed inoltre pagarono la quota di partecipazione per riedificare la chiusa sul Reno, imposta dal Senato: “Obbligazione fatta dall’Illustrissimo ed Eccelso Senato di Bologna a favore del Signor Conte Camillo Rossi di pagarle arme lire trecentotrentatre per anni tre mediante li signori Pertì e Masetti conduttori del mulino da carta a Pontecchio di raggione di detto Signor Conte Rossi, in reintegro delle gravose spese sofferte da detto Signor Conte nella riedificazione della chiusa in Reno propria di detto Signor Conte“.

I nuovi affittuari presero in gestione, oltre al mulino da grano, le abitazioni del mugnaio, la stalla, il pollaio ed il porcile, ed inoltre dovevano prestare le cure necessarie al canale, custodire il paraporto, subaffittare le gualcherie. Tutto questo durò fino al 1784, ma il contratto non prevedeva la gestione de “La Carteria del Moro”. A Giuseppe Rosa, Camillo aumentò il canone d’affitto per le migliorie che aveva apportato lui stesso; aveva infatti trasferito il mulino da grano fuori dal castello e lo aveva posizionato nel borgo vicino alla cartiera.

“La Carteria del Moro” venne invece gestita da Perti e Masetti fino al 1772 e in quell’anno subentrò Petronio Dalla Volpe. Suo padre era stampatore ufficiale dell’Accademia Marsiliana, si impegnava con un rigore estetico e filologico che venne immediatamente messo in luce dalla stampa dell’epoca.

Dopo aver assicurato alla sua tipografia la regolarità del flusso di quelle pubblicazioni che potevano coprire le spese, comunque qualificanti rispetto a quelle di altri tipografi bolognesi locali per nitidezza di impressione e accuratezza di edizione, si dedicò all’intellettualità locale. Le pubblicazioni più prestigiose edite da Petronio Dalla Volpe furono: “De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituto atque Academia Commentari”, “Bertoldo e Bertoldino”, “La Patata“. È necessario segnalare che Petronio rilevò una tipografia che era ben avviata, fu sicuramente un bravo imprenditore ed ebbe la possibilità di porsi in una posizione leader nei confronti delle altre tipografie bolognesi. Camillo stipulò nuovi patti con Petronio, infatti, rispetto ai contratti precedenti, il conduttore avrebbe dovuto regalare al locatore una risma di carta con la stampa dello stemma di Pontecchio. Il conte Camillo inoltre acquistava libri da Petronio:

“Si dichiara come il stampatore Petronio Dalla Volpe publico stampatore e negoziante di Libri in questa città di Bologna ha venduto al Signor Conte Camillo Rossi un corpo di libri intitolato Enciclopedie stampa di Livorno, e gli à presentemente consegnati tutti li Tomi sorti sino a questo dì, che sono Tomi numero diciassette di Materie compimento di detta opera, e Tomi numero nove Tavole in Rami con obbligo di consegnarli anche altri due Tomi Tavole per compimento di detta opera… Il Signor Camillo promette corrispondere lire cinquecentocinquanta e per le rimanenti lire accorda rattamente sopra l’affitto del mulino“.

Poiché dal 1788 in poi il mulino da carta venne gestito da Pierpaolo Benazzi, fu attraverso di lui che Camillo ricevette l’opera completa. Benazzi poteva anche vendere carta:

“Carta sempre marcata o con l’Arma Rossi o colla parola Pontecchio, obbligandosi detto Benazzi di tener sempre in detta cartiera carta vendibile, penne, ostie e spolverino”.

Il conduttore del mulino da carta cambiò nuovamente nel 1784: Domenico Rolli, che già affittava il mulino da grano, lo condusse fino al 1796 anno in cui lo cedette a Francesco Neri.

Il mulino da “polvere da schioppo”

Il mulino da polvere da sparo ebbe meno fortuna: si incendiò nel 1748 e il conte Angelo Rossi Turrini, prestando fede al contratto, fece arrivare sul posto “i materiali cioè gesso sabbione e legnami e ferramenti, tanto per il coperto come per l’uscio e finestre, e tutti i legni grossi per l’edificio“. L’affittuario fece decorrere la scadenza del contratto per poi andarsene senza nemmeno incominciare i lavori di ristrutturazione. Il nuovo spolverino si chiamava Giovanni Battista Senesi e venne obbligato da contratto alla ricostruzione del mulino distrutto, e fu deciso di ricostruirlo in una località poco distante dal borgo, ma comunque esterna, per evitare che venissero danneggiate le abitazioni e le attività vicine. La posizione ove si trova è quella che a tutt’oggi chiamano “lo Spolverino“. Il nuovo mulino doveva essere così composto: “Quantità in circa che occupa l’altro mulino e quello del granitore, casa e terreno per comodo di quelli, che sia cura e premura del Signor Senesi procurare e fare in modo che i lavoratori da polvere non apportino danno alle Berlete o altri beni del medesimo Signor Conte Angelo Rossi“. Se il mulino si fosse incendiato di nuovo il conte Angelo Rossi non avrebbe più fornito alcun materiale per la sua ricostruzione. Nel 1761 al termine della locazione di Carlo Zaniboni, iniziata nel 1758 e avente come clausola l’obbligo della riparazione di tutti i danni subiti, il mulino si incendiò di nuovo.

Il conte Francesco, succeduto ad Angelo, riuscì a trovare nuovi affittuari: Agostino e Francesco Corsini da Bologna. I Corsini presero in affitto anche il prato “dello spolverino”, l’appartamento e l’orto. Il canone di questo affitto rispetto ai precedenti risulta essere molto più basso, infatti il conduttore del mulino doveva sostenere ingenti spese per il rifacimento del tetto distrutto dall’esplosione del 1761: “la facoltà e jius passivo di dover rimettere a tutte loro spese in pristino stato di tutto punto l’infra descritto molino da fabbricar polvere da schioppo e suoi conseguenti ultimamente andati per disgrazia in aria, ita che il Signor Senatore non sia tenuto se non unicamente lasciar alli Corsini tutti li matteriali legnami, bronzi, e tutt’altro che per uso di esso mulino… “. I Corsini rimasero solo fino al 1763 e il mulino restò sfitto fino al 1766, fino a quando subentrò Carlo Girolamo Bortolotti che lo condusse fino al 1773. Camillo, erede del conte Francesco, impose ai nuovi affittuari di prendere a lavorare un suo garzone, e inoltre volle che gli si consegnassero gratis, ogni anno, dodici libbre di polvere da sparo. Purtroppo il mulino si incendiò nuovamente nel 1771, ma questa volta il conte Rossi impose patti più pesanti, esigendo la ricostruzione dell’opificio, impedendo che Bortolotti potesse andare a caccia ed obbligandolo a consegnare quattro libbre di polvere da sparo in più. Bortolotti se ne andò senza ricostruire nulla e a lui seguì Giuseppe Chelli: “che sia peso del suennunciato conduttore l’edificio del molino da fabricar polvere da schioppo, costruendo il medesimo sopra li fondamenti dell’altro già incendiato, e come sopra ad esso locati, che il conduttore nel costruire che farà il molino sudetto procuri di alzar l’acqua il più possibile e secondo gli sarà indicato dal fattore, o altro ministro di esso Signor Locatore“. L’affitto risultava inferiore ai precedenti, ma erano aumentate le offerte da fare al conte. . Il contratto che venne stilato successivamente con i nuovi affittuari fu più impegnativo ed aveva la durata di nove anni, questa volta era presente anche un inventario degli attrezzi in esso contenuti: “Un molino da fabricar polvere, con suo granitore, o sia magazzino da polvere, con l’uso dell’acqua necessaria per detto molino e coll’abitazione per il lavoratore, con suo prato, maceratore da canapa, in esso esiste posto detto Mollino Prato e Maceratore nel Comune di Santo Stefano di Pontecchio, in luogo detto il Barledone situato in mezzo alli beni del detto Signor Locatore, quale prato resta circoscritto dal corso del Rio d’Eva, del canale inserviente al detto mollino e dalla cavedagna grande che conduce alla strada maestra di Saragozza in prospetto alla possessione denominata Rio d’Eva“.

Il mulino da grano

Riguardo il mulino da grano non si hanno notizie eclatanti, poiché i conduttori si seguirono senza apportare grandi modifiche all’opificio, se non occuparsi della manutenzione del canale e della bonifica da effettuarsi dopo le piene del Reno, migliorie che erano mansioni del conduttore del mulino da grano.

Questo accadeva perché il mulino da grano era quello che assorbiva ed utilizzava di più l’acqua del canale, ne era necessaria una grande quantità come forza motrice. Nel 1762 i locatari del mulino da grano disdissero il contratto che fu rilevato dai fratelli Rosa. Questa famiglia ebbe un grande spirito imprenditoriale, riuscì ad unire le due occupazioni che a quel tempo risultavano essere le più redditizie: il mugnaio ed il cartaro, infatti presero in affitto anche il mulino da carta. Il contratto comprendeva quindi due mulini, la gualcheria (lavorazione dei tessuti e delle pelli), le abitazioni annesse e, fatto importante, l’obbligo di scavare la ghiaia nel letto del canale fino al mulino da polvere da sparo e di cospargerla sulla via che conduceva alla strada di Saragozza (attuale via Porrettana).

Il conte Camillo inoltre aggiunse una macina o pila nel mulino da farina e per questa miglioria aumentò ulteriormente il canone. Solo chi lavorava a livello quasi industriale poteva permettersi di pagare l’affitto di queste due attività; certamente il conduttore ne aveva un suo tornaconto, ma bisogna tenere presente che, dalla metà del 1700, parte degli affitti veniva pagata in anticipo, questo permetteva ai Rossi di avere una certa garanzia e disponibilità economica, non da ultimo, potevano reinvestire i denari derivanti dagli affitti anticipati nell’acquisto di nuovi possedimenti.

(*) Testo estratto dalla tesi di laurea in Architettura con titolo: “Un percorso attraverso il Palazzo de’ Rossi”; Università degli Studi di Ferrara, anno accademico 2001/2002, relatore: Mario Lolli Ghetti, correlatore: Gianluca Rossi.

Le dott.sse Gaia Tarabusi e Rita Zambonelli ricordano con affetto e gratitudine il geom. Alberto Macchi (purtroppo venuto a mancare i121/01/2006) per l’ampia disponibilità e il prezioso aiuto loro fornito per la redazione della tesi.

Note Bibliografiche

ARCHIVIO ROSSI, Instrumenti, libro 34, cartella n. 36

ARCHIVIO ROSSI, Instratrnenti, libro 38, cartella n. 30

COMELLI G.B., Il palazzo in Bologna e la villa in Pontecchio del duca Lamberto Bevilacqua, Torino, 1912

CUPPINI G., I palazzi senatori a Bologna. Architettura come immagine di potere, Bologna, 1974

CUPPINI G. – MATTEUCCI A., Ville del bolognese, Bologna, 1969

FANTI M., Castelli e ville bolognesi da un libro di disegni del Cinquecento, Bologna, 1967

FANTINI L., Antichi edifici della montagna bolognese, vol. II, Bologna, 1972

GIACOMELLI A., La pianura e le acque tra Bologna e Ferrara (un problema secolare), Ferrara, 1983

GIORDANO F., Le finestre sul canale: il ripristino degli affacci sulle acque, Bologna, 1998

NASALLI ROCCA E., Le origini e la posizione politica dei Rossi di San Secondo dall’età del Comune a quella delle Signorie, Parma, 1969

ROVERSI G., Palazzi e case nobili del Cinquecento a Bologna. La storia, le famiglie, le opere, Bologna, 1986

SORBELLI A., La storia della stampa in Bologna, Bologna, 1929.

di Gaia Tarabusi e Rita Zambonelli

Tratto dalla rivista semestrale “al sâs” N.15

edita dal gruppo di ricerca storica “DIECI RIGHE”

approfondimenti

“Il canale di Palazzo Rossi”

Palazzo Rossi