Le due parrocchie del capoluogo, una intitolata a San Pietro e l’altra a San Lorenzo, sono accomunate, nella loro dicitura, dal toponimo Castel del Vescovo, o più anticamente Castrum Episcopi, che rivela chiaramente il legame tra il territorio menzionato ed il vescovo bolognese. Vari possedimenti ed un luogo di villeggiatura appartenenti alla sede vescovile sono attestati, infatti, nei documenti a partire dall’età medievale.

Di un castello con tale nome racconta per la prima volta un documento del 1220 in cui l’imperatore Federico II concede al vescovo di Bologna la piena autorità su vari possedimenti del contado. Nessuna menzione si trova, invece, nella Bolla di Gregorio VII, datata 23 marzo 1074. Il castello, presumibilmente sorto quindi tra il XII e il XIII secolo, doveva sorgere non lontano da dove è ora la ex parrocchia di Castel del Vescovo, non a caso conosciuta come San Pietro a Castello. Oltre che nel nome, ancora nel Settecento erano visibili i resti di antiche fortificazioni nei pressi dell’edificio sacro.

Altre importanti fonti, sempre di età medievale, richiamano l’antichità della comunità locale, il cui modello organizzativo ha riscontro in quello attuale. L’elenco senatoriale del 1223 nomina, infatti, l’intera comunità di Castel del Vescovo, mentre le Decime del 1300 (elenco dei contribuenti che versavano la decima parte del raccolto o del reddito di qualsiasi attività al sovrano, feudatario, signore o chiesa) citano le due chiese parrocchiali di San Pietro e di San Lorenzo.

Il legame tra le due comunità parrocchiali, riunite in un unico nucleo amministrativo e civile, emerge chiaramente durante il periodo del cosiddetto “Governo misto”, costituito dalla presenza simultanea, nel territorio bolognese, del potere del legato pontificio e del Senato bolognese (1506-1788). Ogni anno, infatti, era eletto un rappresentante locale, col titolo di massaro (carica civile corrispondente all’incirca all’attuale sindaco), scelto alternativamente tra gli uomini dell’una o dell’altra parrocchia.

Nel corso dei secoli, le due parrocchie di Castel del Vescovo mantennero una stretta relazione, distinguendosi però per le specifiche attività svolte dagli abitanti. Il territorio di San Pietro acquistò sempre più carattere industriale e commerciale, mentre quello di San Lorenzo rimase più dichiaratamente legato all’agricoltura, e quindi composto prevalentemente da insediamenti sparsi, solo in parte raggruppati attorno alle grandi ville della Maranina, di Corticella, della Palazzina e delle Putte.

Santuario della Beata Vergine del Sasso

Piazza dei martiri della liberazione – 051 841114

La chiesa attuale è stata ricostruita negli anni Cinquanta in sostituzione del santuario ottocentesco, distrutto durante i bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale. Un primo edificio fu costruito tra il 1802 ed il 1831, su disegno di Angelo Venturoli, ed attualmente si conservano i due campanili di facciata ed parte del portico. La guerra causò la grave perdita della quattrocentesca immagine della Madonna, sostituita nel 1951 da un quadro, donato dal pittore dilettante Giovanni Franchi, che ne riproduce la più antica effige. La prima pietra del santuario ottocentesco, sorto per ospitare l’immagine della Vergine trasferita dal primitivo, ricavato nel Sasso e oramai divenuto pericolante, fu posta dal Cardinale Annibale Banzi il 15 agosto 1801 e fu completato nel 1831, ad eccezione dei due campanili, eretti dall’ing. Tito Azzolini soltanto nel 1888 con lievi modifiche rispetto al progetto del Venturoli.

Testi tratti dalla pubblicazione “Sasso Marconi e dintorni Guida alle Chiese e agli Oratori” Costa Editore

Chiesa di San Pietro a Castello

Via Castello 38

La località di Castel del Vescovo si trova in posizione elevata sul colle che fronteggia la piazza principale di Sasso Marconi. La zona appartenne alla chiesa bolognese fin dal primo Duecento, come attesta anche la dedicazione della chiesa a San Pietro, titolare della cattedrale di Bologna. La chiesa è nominata nelle Decime del 1300 come San Pietro di Castel del Vescovo e nei suoi pressi, ancora alla fine del Settecento, si potevano notare le rovine di un fortilizio. L’attuale edificio religioso risale al primo Ottocento.

Dopo il trasferimento della sede parrocchiale nel Santuario della Madonna del Sasso (1882), la chiesa di San Pietro viene ora officiata una sola volta l’anno. Le forme attuali risalgono agli inizi del XIX secolo. Durante l’ultima guerra mondiale la chiesa subì ingenti danni: una cappella sul lato a sud andò completamente distrutta da una cannonata e danni ha riportato anche la facciata timpanata.

Testi tratti dalla pubblicazione “Sasso Marconi e dintorni Guida alle Chiese e agli Oratori” Costa Editore

Chiesa dei Ssnti San Giorgio e Leo

Via San Leo 30/32

La chiesa menzionata nelle Decime del 1300, quale suffraganea della Pieve di Panico, deve il suo aspetto attuale alle consistenti ristrutturazioni operate nel XVII e nel XIX secolo. Circa l’assetto della chiesa antecedente, i documenti ricordano che era “di forma antica”, con palco a travi, priva di coro e sacrestia.

Nel 1839 fu abbassato il pavimento, edificati due altari laterali con le relative cappelle, ed infine costruito un nuovo altare maggiore e due cantorie. La relazione del 1872 del parroco don Pietro Cenacoli descrive un edificio ad una sola navata, con ampio presbiterio e coro. Le due cappelle laterali erano dedicate alla Vergine e a San Francesco d’Assisi, mentre una terza cappella che si trovava in sacrestia, era dedicata a San Luigi. Attigui alla chiesa erano il campanile, con quattro campane, e la casa per il campanaro. Sull’altro lato, addossata alla chiesa, si trovava la canonica. Da una fotografia di inizio secolo è possibile vedere che sul campanile erano collocati un orologio solare ed un orologio meccanico, ora scomparsi. I documenti del tempo testimoniano inoltre che tutti gli stabili erano in buone condizioni, eccetto la copertura della canonica.

Nel corso dell’ultima guerra la chiesa dei S.S. Giorgio e Leo fu usata come stalla, cucina, dormitorio ed autorimessa, subendo danni ingenti sia negli arredi sacri sia nei documenti storici, contenuti nell’archivio risalente al secolo XVI.

Un culto piuttosto vivace è quello della Beata Vergine degli Angeli, alla quale era particolarmente devota la confraternita del S.S. Sacramento, costituita in parrocchia nel 1833. Oggetto di venerazione è una statua della Madonna Immacolata in terracotta policroma del sec. XVIII, dono di don Antonio Vivarelli (1786) che, a sua volta, l’aveva ricevuta dai Padri Teatini di S. Andrea della Valle in Roma.

E’ opera di pregio la Veigine con Bambino solitamente attribuita ad Elisabetta Sirani (1638-1665)

.Sulla parete di destra della chiesa è collocata una Sacra famiglia con s. Giovannino e i santi Agostino e Antonio (fine sec. XVII): la Vergine e san Giuseppe guardano amorevolmente il Bambino che, in piedi su una cesta di panni, vezzeggia san Giovannino. Sullo sfondo, a destra, s. Agostino tiene in mano un bastone fiorito mentre, sulla sinistra, s. Antonio regge un libro.

Lungo le pareti sono le quattordici stazioni della Va Crucis, dipinte ad olio su tela (fine del sec. XVIII), racchiuse in cornici dal coronamento a volute vegetali stilizzate.

Sulla volta della cupola, infine, si trovano affreschi di Filippo Pedrini (1763- 1856) raffiguranti il Padre Eterno. Altre due tele di un certo pregio sono custodite nella sacrestia: l’una raffigura San Luigi, cui è dedicato un altare, ed è

opera di Luigi Cresa (sec. XVIII.), l’altra, databile al sec. XVI, raffigura San Girolamo e santa Caterina di Alessandria, opera di un pittore manierista bolognese affine alla maniera di Pellegrino Tibaldi.

Significativo il fatto che san Leo, vescovo di Montefeltro, sia il santo patrono dei tagliapietre, professione antica e intimamente legata alla principale attività degli abitanti della zona del Sasso di Glòsina.

Testi tratti dalla pubblicazione “Sasso Marconi e dintorni Guida alle Chiese e agli Oratori” Costa Editore

link alla pagina dedicata alla frazione di San Leo

Chiesa di San Antonio da Padova

Presso la località di Colle Ameno

La chiesa si trova in località Colle Ameno e non viene più officiata,

La località era famosa per la presenza della Villa Ghisilieri che gli eventi bellici hanno ridotto in rovina. Rimane il borgo, un tempo quasi una piccola città, con case, strada interna, botteghe, forno, una fabbrica di maioliche ed una stamperia, che vennero costruite nella prima metà del Settecento dal senatore Filippo Ghisilieri. Il nobile possedeva qui una bella villa, nota perchè all’interno si trovavano un teatro privato, una sala per il gioco del pallone, un bagno dotato di acqua corrente ed una ricca e pregevole collezione di statue, medaglie ed antichità varie.

La chiesa di Sant’Antonio fu fatta costruire una prima volta nel 1675, da Giovan Francesco Davia e risultava di dimensioni leggermente minori rispetto all’attuale. La sistemazione odierna, un tempo caratterizzata da un’artificiosissima decorazione di specchi gialli e prismi che riverberavano la luce tutt’intorno senza rivelarne l’origine, si deve allo scenografico rifacimento avvenuto nel 1735 dopo che, nel 1692, la proprietà fu acquistata dai Ghisilieri. Alla committenza Ghisilieri sono riconducibili la costruzione della facciata, del campanile (1747) e della quasi totalità della decorazione dell’interno con stucchi, quadrature ed affreschi. L’esterno è piuttosto spoglio e rigoroso, obbediente ai dettami del barocco più misurato ed essenziale, con linee solo lievemente mosse. Presenta due portali d’ingresso ed un campanile in alto, in posizione centrale, sotto cui è dipinto un orologio.

La pianta della chiesa è cruciforme, con due cappelle laterali ed una centrale. La cappella di destra è dedicata al Crocifisso e la sua decorazione è prevalentemente opera di Ottavio e Nicola Toselli, scultori bolognesi attivi nella prima metà del sec. XVIII. Questi artisti sono infatti gli autori delle statue in legno di pinto raffiguranti due Angeli, un Angelo in volo che regge il Crocifisso, san Francesco in estasi e san Filippo Neri (1749), Particolarmente pregevole è la decorazione ad affresco delle volte, opera di Mauro Aldrovandini di Budrio, decoratore attivo nel secondo quarto del sec. XVIII. Vi è raffigurata una veduta del cielo con cherubini e vasi di fiori su partiti architettonici. La cappella di sinistra è stata decorata nel secondo quarto del sec. XVIII. L’altare in scagliola policroma ha tre mensole sulla parte superiore: al centro il tabernacolo in legno dorato, sormontato da due coppie di colonnine tortili dipinte ad illusione del marmo. Si tratta di un’opera barocca di gusto illusionistico, eseguita da un autore vicino ai fratelli Toselli. Il soffitto affrescato a trompe l’oeil e opera del decoratore Mauro Aldrovandini (1649-1680). Nella cappella è custodita un’immagine della Vergine con Bambino, in legno dipinto, opera di un artista bolognese della cerchia dei Tosel-li. L’altare maggiore è dedicato a San Pio V Ghisilieri, ritratto in adorazione del Crocifisso nel bel bassorilievo di Angelo Piò (1690-1770). Gli affreschi alle pareti sono di Mauro Aldrovandi ni di Budrio che vi raffigurò architetture fantastiche sfondanti la parete e, al centro, uno scorcio di cielo su cui campeggia il triangolo della Trinită sfolgorante di luce. Anche gli stucchi, presenti in grande quantità, sono oреrа

dell’ Aldrovandini, che lavoro a Colle Ameno per oltre due anni. Sulla controfacciata si trova un dipinto della seconda metà del sec. XVII.

Testi tratti dalla pubblicazione “Sasso Marconi e dintorni Guida alle Chiese e agli Oratori” Costa Editore

link dedicato alla località di Colle Ameno

Chiesa di Sant’Ansano di Pieve del Pino

Via Pieve del Pino

link alla pagina dedicata alla frazione di Pieve del Pino

Chiesa di San Cristoforo Di Mongardino

Via Codicino 16

La trecentesca parrocchia di San Cristoforo di Montefrascone, dal nome del colle su cui sorgeva, venne distrutta da una frana, probabilmente nel corso del XV secolo. La sede parrocchiale fu quindi trasferita in un vicino oratorio forse dedicato a San Martino e si procedette al la costruzione di una nuova chiesa non fontana dall’oratorio, in segato demolito

La sistemazione attuale in stile neoclassico risale al 1841. L’impianto di base può per essere ricondotto al sec. XVI o, più precisamente, ad un periodo antecedente al 1579. Infatti proprio in quell’anno il Cardinale Gabriele

Paleotti ordinò l’inversione dell’orientamento della chiesa, che comportò l’apertura dell’ingresso principale sul lato di levante. Rifacimenti molto importanti avvennero nel 1841, per opera del parroco don Andrea Bernasconi. Il sacerdote, ottenuti aiuti economici dai parrocchiani e dalla contessa Erminia Rossi Marsigli, ingrandì la chiesa facendo costruire una nuova cappella maggiore e risistemare la facciata. In seguito, tra il 1880 e il 1882, il laborioso sacerdote completava i rifacimenti elevando l’attua le campanile

La chiesa sorge sulla sommità di un picco la colle ed è preceduta da un vialetto alberato, con la pavimentazione a ciottoli. La facciata timpanata, dalle linee architettoniche sottolineate dai colori giallo e rosso, ha agli angoli due lesene. Sopra la porta di ingressa, sormontata da un lunettone, l’iscrizione dedicato ria a S. Cristoforo di Mongardino. Sulla sinistra un campanile di dimensione poco elevata e a destra la canonica

L’interno ha un’unica navata absidata su cui si aprono due profonde cappelle laterali. La pala d’altare rappresenta la Vergine ed il Bambino con i santi Cristoforo e Martino (sec XVII) Gli alti dipinti presenti nella chiesa di cu non si conosce l’autore, sembrano essere tutti di scuola bolognese e di buona mano. Sulla parete sinistra del presbiterio si trova un quadro raffigurante l’Immacolata (sec. XVIII): la Vergine è ritratta tra le nubi, con una corona sorretta da angeli sul capo e sotto i piedi una falce di luna. Appartenente al XVIII secolo e anche a quadro di S. Antonio un olio sa tela di un anonimo pittore bolognese; il quadro raffigura il santo inginocchiato, gli occhi levati al cielo, in atteggiamento contemplativo. Della fine dei XVII-inizi del XVIII secolo è anche il quadro della Crocifissione, mente l’Estasi di san Francesco sulla Verna, opera d’ignoto autore bolognese, appartiene alla prima metà del sec XVII

E di segnalare una statua in terracotta di pregevole fattura raffigurante Sant’ Antonio Abate cui è dedicata la cappella di destra, e un altra, in legno intagliato, raffigurante San Cristoforo. Notevole anche il gruppo in terra cotta raffigurante la Pietà, databile tra la meta e la fine del secolo XVII. Il gruppo plastico, che si trova nella Cappella della Beata Vergine Addolorata, fu donata al sacerdote don Vivarelli da una monaca, dopo la soppressione del convento di San Vitale in Bologna, con la sola condizione che fosse esposta alla pubblica venerazione.

Sopra l’ingresso, la cantoria con l’organo.

link alla pagina dedicata alla frazione di Mongardino

Chiesa di Santo Stefano di Pontecchio

Via Pontecchio

La parrocchia era, nel 1300, un’abbazia dei Canonici Lateranensi e come Pieve aveva il diritto di giurisdizione su altre dodici chiese situate nel territorio circostante. Nel 1852 si portò l’ingresso principale a valle, precedentemente orientato a monte e, durante questi lavori, venne rifatta la facciata.

Preceduta da un viale alberato che la collega alla strada statale, la chiesa di Santo Stefano ha la facciata, dai colori bianco e rosa, terminante in un timpano, mentre un secondo timpano, sostenuto da due piccole mensole, corona la porta d’ingresso. Ai lati due coppie di lesene che terminano in un capitello composito. Il campanile è sulla destra, mentre sulla sinistra si trova la canonica.

L’interno ad una sola nave con un breve transetto sormontato da una cupola con affreschi di cassettoni, presenta decorazioni con candelabre e racemi vegetali su tutte le pareti ed il soffitto. All’interno dell’abside poligonale, si trova una bella immagine del Cristo, collocata sulla porta del tabernacolo. Si tratta di un’opera di uno dei Gandolfi, famiglia di pittori e scultori bolognesi attivi nella seconda metà del sec. XVIII e nei primi anni del XIX.

La pala dell’altare maggiore, d’autore ignoto, rappresenta il Martirio di santo Stefano (XIX secolo). La lapidazione del santo ha sullo sfondo un paesaggio campestre con castello ed alcune rovine; santo Stefano è sulla sinistra, mentre i suoi carnefici costituiscono un gruppo sulla destra; in alto, tra le nubi, il Padreterno ed alcuni angeli.

Sul primo altare a sinistra si trova un dipinto di S. Antonio da Padova raffigurato in preghiera davanti ad un inginocchiatoio, con accanto un teschio. La tela, databile al sec. XIX, è di I.C. Ludovisi. Altra opera pregevole, di probabile scuola crespiana, rappresenta S. Ubaldo in vesti vescovili e con il pastorale in mano (sec. XVIII). Il santo ha, alla sua destra, due donne ed un fanciullo, mentre sull’altro lato è raffigurato un uomo che trattiene una fanciulla che tenta di fuggire. Il dipinto, entro cornice centinata, fa probabilmente riferimento alla fama di esorcista che ebbe il vescovo eugusbino vissuto tra XI e XII secolo.

Dalla chiesa si accede al chiostro dei Canonici Lateranensi che nell’Ottocento venne in parte chiuso per creare nuovi spazi per l’abitazione del parroco.

Testi tratti dalla pubblicazione “Sasso Marconi e dintorni Guida alle Chiese e agli Oratori” Costa Editore

link alla pagina dedicata alla frazione di Pontecchio Marconi

Chiesa dei Santi San Donnino e Sebastiano

Via Moglio

Chiesa di San Lorenzo Castel del Vescovo

link alla pagina dedicata alla frazione di San Lorenzo

Via dei Gamberi, 3 – tel.051 841936

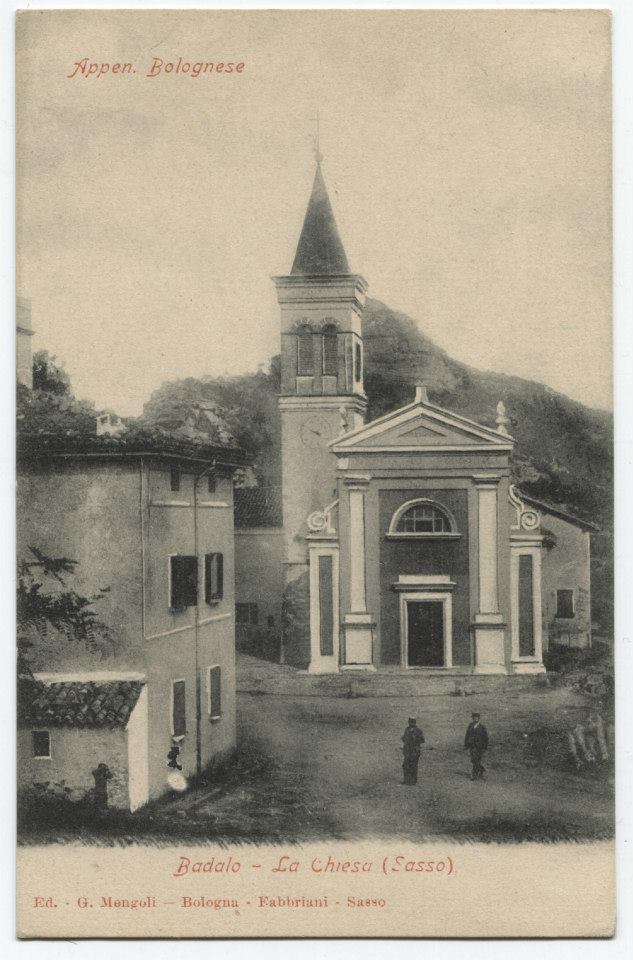

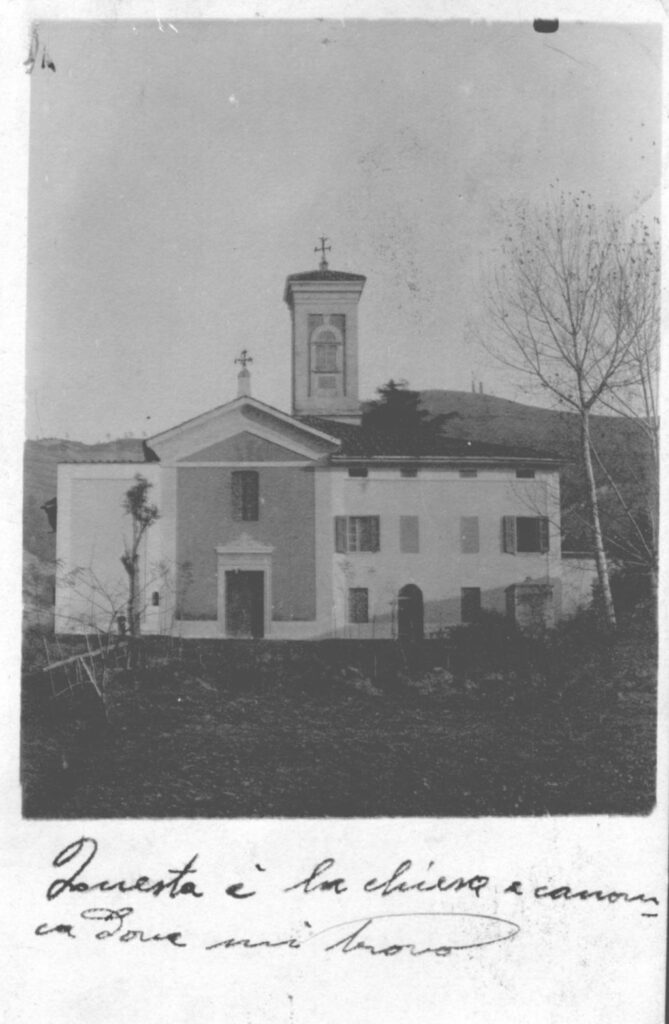

Chiesa di San Michele Arcangelo di Badolo

Via Badolo 46

Costruita verso la fine del secolo XIV, la chiesa di San Michele fu completamente riedificata nel 1770. L’edificio settecentesco andò, purtroppo, distrutto durante la seconda guerra mondiale ed ora, al suo posto, sorge una chiesetta moderna, di aspetto piuttosto tradizionale, che ingloba nelle sue murature i resti della precedente costruzione. Della chiesa settecentesca si conserva soltanto il quadro del santo patrono.

Da una foto d’epoca risalente ai primi anni del nostro secolo, la facciata appare timpanata, con le cornici fortemente aggettanti. Subito al di sotto del timpano, correva un’architrave, sostenuta da due lesene poggianti su alti zoccoli, che recava una scritta non perfettamente leggibile, probabilmente la dedicazione della chiesa. Il portale, al di sopra del quale era posta una mensola rettilinea, aveva linee molto semplici, così come la finestra a lunetta che lo sovrastava. Due corpi laterali, terminanti all’altezza della base della finestra a lunetta, completavano la facciata mitigando il preponderante sviluppo verticale dell’insieme, accentuato dalla presenza di uno snello campanile con copertura, posto in posizione leggermente arretrata rispetto alla chiesa.

Testo tratti dalla pubblicazione “Sasso Marconi e dintorni Guida alle Chiese e agli Oratori” Costa Editore

link alla pagina dedicata alla frazione di Badolo

Chiesa di santa Maria e Sant’Andrea di Rasiglio

Via Rasiglio – Belvedere

La chiesa attuale venne progettata nel 1835 dall’ingegner Girolamo Minelli, essendo la precedente divenuta ormai troppo angusta per ospitare i numerosi parrocchiani. Pochi anni dopo, lo stesso Minelli sovrintese alla costruzione del campanile, cominciata nel 1840. La chiesa ottocentesca sorge sull’area della precedente e riprende le linee neoclassiche della chiesa di Santa Maria Labarum Coeli di Bologna, costruita nel 1780 da Angelo Venturoli. L’edificio ha la facciata timpanata sul lato a mezzogiorno. Completa l’insieme architettonico la contigua, elegante sagrestia.

L’interno, in stile dorico, termina con un vasto e maestoso presbiterio, il cui catino è sostenuto da quattro colonne. E’ certo elemento di valore. La chiesa, fornita di organo, cantoria e coro, ha l’altare maggiore in scagliola di pregevole fattura. Alle pareti numerosi quadri di scuola bolognese, tra i quali la pala d’altare con Sant’Andrea, santa Lucia e san Rocco di Angelo Lamma e il San Gaetano da Thiene della Benati, la pala dell’altare di destra, raffigurante la Madonna, san Camillo de Lellis e le anime purganti (sec. XVIII).

Addossato alla parete absidale è collocato un medaglione a bassorilievo raffigurante il Padreterno con angeli (sec. XIX).

Bello anche il ciborio della fine del secolo XVIII in legno marmorizzato: su di una finta gradinata, ai lati della base a forma di parallelepipedo, si alzano otto colonne che reggono quattro mensole, sulle quali poggiano quattro porta-palme ornate di festoni. Sopra le mensole sono quattro archi a sostegno della cupola a vela, sormontata da un globo dorato.

link alla pagina dedicata alla frazione di Rasiglio

Chiesa di Santa Giustina di Montechiaro

Via Montechiaro, 26.

La località di Montechiaro è nominata una prima volta nell’elenco senatorico del 1223. Viene nuovamente ricordata alla fine del Trecento, come luogo di provenienza di un certo Matteo, che ricoprì cariche pubbliche in Bologna.

Da Montechiaro era anche un certo Riccio, capitano nell’esercito di Nicolò da Tolentino. Il toponimo, infine, ritorna nel 1427, quando Giovanni di Giacomo Griffoni fu nominato primo Conte di Montechiaro. Di una chiesa dedicata a Santa Giustina in località Montechiaro tratta invece l’elenco Nonantolano del 1366, mentre nelle Decime del 1300 che citano una chiesa dedicata a Santa Giustina tra quelle dipendenti dalla Pieve di Pontecchio, non viene specificato il nome di Montechiaro.

Nel 1555 la chiesa fu unita alla parrocchia di Moglio e, sul finire del ‘700, l’edificio fu completamente riedificato assumendo le forme attuali.

La facciata timpanata ha ai lati lesene aggettanti che tripartiscono lo spazio. Sopra la porta di ingresso si trova un finestrone rettangolare con cornice in pietra. A destra della chiesa, in posizione retrostante, un piccolo campanile. L’antica canonica, recentemente restaurata, ospita attualmente la Comunità S. Giustina, impegnata nel sostegno dei portatori di handicap.

L’interno è contraddistinto dai colori giallo e grigio e dalla copertura a volte sull’aula unica con quattro altari laterali. Sull’altare maggiore si trova un dipinto ad olio su tela con la Beata Vergine, Santa Lucia e Santa Giustina (sec. XVII) . Lucia e Giustina sono raffigurate in basso, mentre la Madonna con Bambino appare da uno squarcio tra le nubi, circondata da cherubini. Santa Lucia, con la veste rossa del martirio, offre alla Vergine una coppa contenente i propri occhi , e Santa Giustina porta la palma, simbolo del martirio, e una spada conficcata nel petto. La cappella di sinistra ospita un dipinto con la Vergine, s. Alessandro Sauli e l’apostolo s. Paolo.

La chiesa di Santa Giustina è regolarmente officiata a Natale e Pasqua.

link alla pagina dedicata alla frazione di Montechiaro

Chiesa di San Nicolò delle Lagune

Via Lagune, 58

La chiesa di S. Nicolò sorge sulla cima di una piccola altura, nei pressi della frazione di Lagune, lungo l’omonima via che collega il paese con la vicina località di Mongardino e il borgo cinquecentesco di Cò di Villa. Al complesso religioso appartiene anche il piccolo cimitero adiacente. L’attuale edificio, frutto di importanti rifacimenti risalenti al XIX secolo, è preceduto da un’imponente scalinata in pietra, che risale le pendici del colle, e da un sagrato inerbito. La facciata, timpanata, è inquadrata da una coppia di lesene su cui poggia un’alta trabeazione dorica. L’interno ad aula è sontuosamente decorato con stucchi e affreschi.

All’interno ci sono tre altari, quello centrale è consacrato a San Nicolò, i due laterali alla Madonna del Rosario e a San Biagio.

link alla pagina dedicata alla frazione delle Lagune

Chiesa di San Martino di Tignano

link alla pagina dedicata alla frazione di Tignano

Chiesa di San Martino di Battedizzo

Via Battedizzo

La chiesa situata in località Battedizzo e dedicata a San Martino Vescovo è citata per la prima volta nell’elenco Nonantolano del 1366. Pochi anni dopo, nelle Decime del 1378, risulta suffraganea della Pieve del Pino. Le Decime del 1300, invece, non accennano ad una chiesa dedicata a San Martino, mentre ricordano la presenza di altre due chiese che sorgevano negli stessi luoghi, San Giacomo e Santa Maria, oggi scomparse. Anche la originaria trecentesca chiesa di San Martino è andata perduta: nei primi anni del ‘600, infatti, una frana ne causò la totale distruzione ed una nuova chiesa venne costruita in luogo diverso. Le forme attuali risalgono alla riedificazione secentesca. L’ingresso è preceduto da una breve scalinata e sulla facciata un timpano, con al centro un tondo con l’immagine di San Martino vescovo. Il motivo del timpano si ripete sopra le due finestre ed il portale, che reca sull’architrave la dedica a san Martino.

L’interno ha tre cappelle ed una cantoria con organo. Sull’altare maggiore è posta una tela ad olio con San Martino, san Filippo Benizi e santa Teresa, di autore emiliano secentesco affine ai Gennari (famiglia di pittori centesi attivi tra la fine del ‘500 e gli inizi del ‘600). Le cappelle minori sono dedicate alla Madonna del Rosario e a S. Antonio da Padova.

La chiesa è attualmente officiata solo nei mesi estivi.

link alla pagina dedicata alla frazione di Battedizzo

Chiesa di San Martino di Ancognano

Via Ancognano, 17/19

Il primo documento relativo ad Ancognano risale al 1104 e riguarda un certo Vuidis da Ancugnano che assistè alla stipulazione di un contratto di locazione. La chiesa di San Martino in località Ancognano viene ricordata invece solo due secoli più tardi nelle Decime del 1300

Ad Ancognano, nel 1323, si trovava una fortezza tenuta dai fratelli Ramberto, Delfino e Bonzamino dei Vizzani, che, nel 1401, risulta già distrutta.

La chiesa venne completamente edificata nel 1743 ed il campanile fu aggiunto nel 1765, ad opera dell’allora parroco Don Lanzarini. con ogni probabilità alcune modifiche vennero apportate anche nel corso dell’Ottocento. il complesso è stato recentemente restaurato e la vecchia canonica sulla sinistra oggi ospita la Comunità Incontro. L’esterno presenta una facciata molto semplice, con terminazione a capanna, senza mondanature ad interrompere la linearità. Il portale d’ingresso, sormontato da una finestra rettangolare, è preceduto da una breve scalinata. L’interno, ad aula unica con copertura a volta, ha il presbiterio leggermente rialzato. Lungo le pareti si aprono due grandi archi con al centro immagini devozionali: a sinistra la Morte di San Giuseppe, a destra la Vergine col Bambino. Nel presbiterio è un bell’altare in gesso policromo riproducente il marmo, con al centro un ovale raffigurazione di San Martino che dona il mantello al povero. sull’altare un bel quadro con San Martino e Santi.

link alla pagina dedicata alla frazione di Ancognano

Chiesa di san Michele a Nugareto

In aggiornamento

Chiesa di San Pietro Apostolo

Via Scopeto

Chiesa di San Pietro di Jano

Via Iano, 15

link dedicato alla pagina della frazione di Jano

Chiesa di San Martino

Via Tignano

Chiesa di San Giorgio

Il luogo ha origine antichissima, infatti il toponimo potrebbe derivare dal nome gentilizio romano Vettius, segno della presenza di una villa o di un fondo agricolo. I terreni sono infatti citati già nella Tabula Alimentaria di Veleia, proprio come Fundus Vettianus. In epoca medievale, nell’831, la località è menzionata in una scrittura privata di compravendita di terreni. Il nome Vizzano, per la precisione loco de Vizano, compare per la prima volta nel 1118 in un documento in cui Guido da Mugnano libera il suo servo Alberto, alla presenza di due testimoni provenienti, appunto, da Vizzano. La semplice definizione di locus ricorda che, all’epoca, non esistevano né un castello né altre fortificazioni. Un castello, appartenente alla famiglia dei Vizzani, è documentato solo successivamente. Secondo il Calindri questa antica costruzione sorgeva sopra il monte detto “il Poggio” ed, a conferma, viene menzionata una casa detta “il Castello”. La comunità di Vizzano è infine ricordata nell’elenco senatorio del 1233 e nel Trecento la chiesa locale compare quale suffraganea della Pieve del Pino.

Della chiesa di San Giorgio si hanno notizie di una ricostruzione avvenuta nel 1679. Nei secoli successivi l’edificio venne più volte ristrutturato e restaurato. L’edificio minato dai soldati tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale è stato completamente distrutto, oggi sono visibili solo alcuni ruderi.

Testo tratti dalla pubblicazione “Sasso Marconi e dintorni Guida alle Chiese e agli Oratori” Costa Editore

link alla pagina dedicata alla frazione di Vizzano

Oratorio di San Giovanni a Romagno

Secondo il Calidri l’oratorio di San Giovanni corrisponderebbe all’antica chiesa di San Giacomo di Batterdizzo, già presente nelle Decime del 1300. Attualmente resta una costruzione rurale, senza elementi architettonici di particolare valore.

Oratorio di Sant’Apollonia

Via Porrettana, 495

L’oratorio fu edificato nel 1630 per volontà di Claudio Achillini (1574 – 1640), famoso giurista e poeta bolognese proprietario della vicina Villa della Torre, come ringraziamento dello scampato pericolo della peste. Le due lapidi costudite all’interno dell’oratorio ricordano appunto questo fatto.

link alla pagina dedicata all’Oratorio di Santa Apollonia in Borgo

Oratorio di San Bartolomeo

Via Maranina, 4/8

L’oratorio si trova nella cinquecentesca Villa Maranina, che fu proprietà delle famiglie Colonna, Boncompagni e Rossi. La villa presenta una graziosa corte d’ingresso con torre colombaia e facciata porticata ed al suo interno sono pregevoli soffitti decorati.

L’oratorio, dedicato a San Bartolomeo, venne fatto costruire nel sec. XVII dal cardinale Boncompagni. Si tratta di una costruzione ben conservata, dalla pianta rettangolare composta da due stanze, una per le celebrazioni e l’altra a auso sacrestia. La facciata è lineare, con due finestre ai lati della porta d’ingresso e un’apertura ovale, ora murata, posta immediatamente sopra il portale. é stato officiato regolarmente fino alla fine della seconda guerra mondiale, dopo di che tutti gli arredi sacri ed i quadri vennero riparati in altro luogo lasciando in sede l’altare in muro, sorretto da esili colonne.

Testi tratti dalla pubblicazione “Sasso Marconi e dintorni Guida alle Chiese e agli Oratori” Costa Editore

Oratorio dedicato a San Maria degli Angeli

Presso Palazzo Armi

Oratorio della Beata Vergine del Rosario

Costruita nel luogo dove, tra il XII e il XIV secolo sorgeva una rocca fortificata, contesa tra i feudatari ed il vescovo di Bologna, il santuario mariano conservava un’immagine in terracotta molto simile a quella della Madonna del Sasso. Purtroppo anche l’oratorio, come la chiesa di San Michele, è andato distrutto durante l’ultimo conflitto mondiale

Oratorio di San Rocco

Via Lagune

L’oratorio si trova in località Cò di Villa. Venne edificato dalla famiglia Mini alla fine del XVII secolo, e probabilmente, data la dedicazione a San Rocco protettore della peste, fu costruito come ex voto dalla famiglia, scampata all’epidemia del 1630. L’edificio passò in seguito ai conti Castelli, poi ai signori Pedrelli. La costruzione, che non presenta particolari architettonici di rilievo, ha subito recentemente alcuni rifacimenti inopportuni. Viene officiato una sola volta all’anno, il giorno 16 agosto, festa di san Rocco.

Oratorio di Santa Maria delle Grazie

Via Lagune

Il piccolo oratorio secentesco, dalla facciata a capanna, portale architrave a lunetta, sorge in località Ospedaletto. All’interno sono custoditi due quadri interessanti, di cui il Bortolotti riporta l’attribuzione ad un certo Andrea da Modena, che sarebbe l’autore di un affresco raffigurante la Vergine che, purtroppo, non è più leggibile.

Oratorio di San Geminiano

Via Tignano, presso lo sbocco di Via Angonella

Oratorio di San Antonio da Padova

Via Tignano

L’oratorio, che nel secolo scorso apparteneva al Cardinale Alberghini, è ora di proprietà dei conti Acquaderni. Situato in località La Grotta, fu edificato nel 1698 da Giovan Battista Fortuzzi per facilitare ai fedeli della parrocchia di Mongardino l’affluenza domenicale alla S. Messa. Le condizioni delle strade che portavano alla chiesa di San Cristoforo erano infatti pessime e, nei mesi invernali, risultava più agevole che fosse il parroco a raggiungere il suo gregge, celebrando le funzioni nell’oratorio di Sant’Antonio.

Oratorio della Presentazione della Vergine, San Antonio e San Francesco

Via Lagune

L’oratorio si trova sul podere denominato Cà Fortuzzi ed era già stato costruito alla metà del sec. XVIII, anche se il Calindri, che ne parla nel 1781, lo ricorda con il nome di oratorio della Madonna della Salute. Nel secolo scorso, sia l’oratorio sia Cà Fortuzzi figuravano tra i beni della parrocchia di Mongardino, mentre oggi sono di proprietà privata. L’oratorio è unito al fianco sinistro della casa e presenta finestre ovoidali sul fianco, mentre sulla facciata, a terminazione rettilinea, si trova una semplice porta quadrangolare. Sopra il portale d’ingresso è collocata una piccola nicchia che, con ogni probabilità, doveva ospitare un’immagine sacra. Gravemente danneggiata dalla guerra, la costruzione è stata completamente restaurata nel 1966 a cura degli attuali proprietari.

Testo tratti dalla pubblicazione “Sasso Marconi e dintorni Guida alle Chiese e agli Oratori” Costa Editore

Oratorio di San Michele Arcangelo

Oratorio della Natività di Maria

Via Palazzo Rossi, 4

L’oratorio appartiene al complesso degli edifici formanti Palazzo Rossi, che comprende la residenza signorile e il borgo per le attività agricole ed artigianali, mirabilmente saldati da una gran corte chiusa. Il palazzo, costruito in stile tardo gotico bolognese, è caratterizzato dalla presenza di un coronamento a merlature e dalle decorazioni in cotto. Bartolomeo Rossi, insigne membro di una famosa famiglia di banchieri bolognesi fece costruire il palazzo che, dopo la sua morte avvenuta nel 1482, fu completato dai figli Nestore e Mino. La residenza signorile è piuttosto nota per avere ospitato personaggi illustri quali Giovanni II Bentivoglie, Torquato Tasso, i pontefici Giulio II (nel 1506, anno della conquista pontificia di Bologna), Paolo III e Leone X, dal quale Rossi ottenne la giurisdizione feudale su Pontecchio. Il palazzo venne danneggiato nel 1527 dal passaggio dei Lanzichenecchi e quindi restaurato una prima volta da Ludovico Rossi. Nella seconda metà del secolo XVIII vennero modificate alcune parti interne ed esterne (demolizione di una torre) dal conte Camillo Rossi e infine, dopo essere passato in proprietà prima ai Marsili e poi ai duchi Bevilacqua, fu restaurato nuovamente negli anni tra i11907 e il 1909, sotto le direttive di Alfonso Rubbiani. Durante la seconda guerra mondiale, la villa fu adibita ad alloggio di truppe e sfollati e subì alcuni danni, in seguito restaurati dai proprietari attuali.

Anche l’oratorio venne danneggiato, ma attende ancora di essere restaurato e riportato in condizioni tali da potere essere regolarmente officiato. Gli ultimi restauri appartengono alla campagna di interventi promossa, all’inizio del `900, da Alfonso Rubiali. Caratteristiche sul retro le due torri campanarie a vela, sostenute da volute barocche, la piccola abside semicircolare e la decorazione in cotto a piccoli archetti che corre lungo tutto il perimetro esterno. Sulla facciata a capanna in alto si trova una decorazione a dentelli, mentre il portale rettangolare ha una cornice in cotto.

link alla pagina dedicata alla località di Palazzo Rossi

Oratorio di Santa Caterina di Bologna

Via Sant’ Anna 8 – 10

Oratorio di Sant’Antonio Abate

Via Fontana

L’oratorio si trova di fronte all’entrata di Palazzo Sanuti, edificato intorno alla metà del sec. XV dal Senatore bolognese Nicolò Sanuti, primo conte di Porretta per volontà di papa Niccolò V Il nobile fece costruire il Palazzo per avere una sede fortificata, dove potere alloggiare durante i frequenti viaggi compiuti fra Bologna ed il proprio feudo. Il nome Fontana, che il borgo ha mutuato da quello della villa, si deve alla presenza di una fontana monumentale, divenuta assai famosa per gli spettacolari giochi d’acqua.

L’oratorio a pianta rettangolare aveva, nella lunetta della facciata, un affresco di Sant’Antonio Abate, di cui non rimane traccia. La linearità della superficie intonacata è interrotta soltanto da due piccole finestrelle rettangolari, poste a lato dell’ingresso e da una finestra a lunetta che sovrasta la porta. L’edificio, a pianta rettangolare, è inserito in una serie di case che fiancheggiano la strada senza soluzione di continuità. Molto semplice anche l’arredo interno costituito da un altare mobile per la celebrazione della messa e da un secondo altare, a ridosso del muro di fondo, sul quale si trova la pala d’altare con Santi. L’oratorio, di proprietà privata della famiglia Vannini-Comelli, è stato recentemente restaurato ed è aperto per le messe festive.

link alla pagina dedicata alla frazione della Fontana

Oratorio della Beata Vergine della Visitazione

Via Porrettana

Oratorio di Sant’ Andrea di Castiglione

Oratorio di Santa Maria sul Colle

Via Tignano

L’oratorio detto anche “Santa Maria vicino Tignano” potrebbe essere l’antica parrocchiale di Santa Maria che compare nel documento del 1366. Gli ultimi rifacimenti risalgono al 1816, per volontà del parroco di Tignano, don Evangelisti. L’oratorio, dalla facciata timpanata, viene officiato una sola volta l’anno, il 15 agosto. Custodisce una statua lignea della Madonna con Bambino. (foto di Maddalena Carmelo)

Oratorio di Villa Griffone

Villa Griffone , fatta costruire nel XVII secolo dalla famiglia Griffoni , passò poi alla famiglia Patuzzi prima di essere acquistata dai Marconi alla metà del XIX secolo. Come ricorda una targa posta sul retro dell’abitazione , qui Guglielmo Marconi ( 1874-1937) svolse nel 1895 i primi felici esperimenti di telegrafia senza fili. (foto di Maddalena Carmelo)

Oratorio della Sacra Famiglia

Via Tignano

La piccola cappella, costruita nei primi anni dell’Ottocento, si trova in un gruppo di edifici chiamati Beschiera. La facciata termina con un timpano decorato con mattoni sistemati a dentelli e sormontato da una croce. L’oratorio, in buono stato, conserva all’interno il ricordo delle quattro croci (ora nella Basilica di San Petronio a Bologna) che la tradizione vuole poste da san Petronio per delimitare le mura della città. (foto di Maddalena Carmelo)

Oratorio in Villa Francia a Cadestellano

La villa, fatta erigere nel 1787 da Matteo Gaspare Leonesi in localita’ Vizzano – Mugnano , costituisce una delle costruzioni signorili di maggiore effetto scenografico per l’imponenza della facciata , affiancata da due torrette e movimentata da una doppia scalinata che conduce al portone d’accesso al piano nobile. La cappella conserva una tela di Francesco Giusti raffigurante la Vocazione di San Matteo.

(foto di Maddalena Carmelo)

link alla pagina dedicata alla Villa Francia di Cadestellano

Oratorio di Santa Maria di Ganzole

La prima notizia riguardante Mugnano si trova in un documento relativo alla compravendita di terreni avvenuta nell’anno 831. Solo alcuni secoli più tardi, nelle Decime del 1378, viene attestata la presenza di un edificio sacro dedicato alla Vergine con il nome di S. Maria di Ganzola di Mugnano. La costruzione risale al primo Novecento e rieccheggia lo stile medioevale bolognese, con la bicromia rossa e bianca che scandisce i diversi elementi architettonici. La facciata tripartita ha tetto a capanna, con due finestre snelle e slanciate ai lati; in alto una croce in mattoni rossi. Nella tarda mattinata di sabato 18 ottobre 2014, la Fondazione Augusta Pini e l’istituto del Buon Pastore hanno inaugurato il restauro, compiuto a loro spese, dell’Oratorio di Santa Maria di Ganzola, parzialmente distrutto dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale.

Link alla pagina dedicata alla località delle Ganzole

Oratorio di Gesù redentore

Presso la Villa Rossi di Medelana Medelana – Moglio

In bella posizione panoramica su un ameno pianoro si adagia la Villa Rossi di Medelana che fu dei Benacci. Nel vicino oratorio dedicato a Gesu’ Redentore edificato nel 1710 ( come recita l’iscrizione latina sopra al portale ) dallo stesso Giovanni Battista Benacci , si trovava un tempo l’omonima tela di Giuseppe Maria Crespi ( 1665-1747) . L’edificio presenta pianta ottagonale a due ordini, sovrastata da una cupola con lanterna. (foto di Maddalena Carmelo)

Oratorio di San Giovanni Battista

presso Villa Zambeccari Bevilacqua – Moglio

Il palazzo Bevilacqua-Zambeccari edificato nei secoli XVII e XVIII appartenne agli Zambeccari ( dei quali porta ancora lo stemma sul frontone ) e poi ai Bevilacqua , attuali proprietari. Qui si trova l’oratorio di San Giovanni Battista , che custodisce una statua della Madaonna del Rosario. (foto di Maddalena Carmelo)